院長の執筆書籍「あご筋をほぐせが健康になる!」が発売されました。

第1章/日本人の約9割がアゴ筋がこっている

第2章/アゴ筋をほぐすと頭痛が消える

第3章/アゴ筋をほぐすと血糖値が下がる

第4章/“ながら"でできるアゴ筋マッサージ&ストレッチ

第5章/アゴ筋がこらない生活とは

第6章/わたしたち、アゴ筋マッサージでこんなに体調がよくなりました!

歯科的なお悩みのご相談:専門的な問診・アンケート・簡便な検査により、「歯やお口など」のお悩みが噛み合わせと関連しているかを大まかに判断します。

その上で、大体の治療の方向性を説明させて頂き、精密検査の準備のために歯列の型取りをします。

詳細な治療計画を立てるために、「噛み合わせ精密検査」を行います。

1:口腔内・顔貌写真撮影、パノラマレントゲン撮影、咬合接触関係記録を行います。

咬合器

2:口腔内模型と3つのパターンの噛み合わせを採得します。

それらを専門の機器に装着し、顎関節部分の差を測定します。

それによって、理想的な下顎の位置における噛み合わせと、

日常での下顎の位置での噛み合わせのずれの量を調べます。

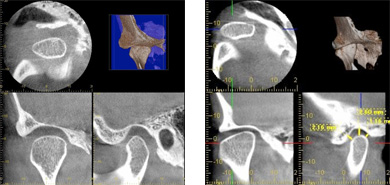

正常な顎関(左) 下顎の位置が変位している顎関節(右)

3:顎関節部のCTレントゲン撮影を行います。

同部位の上顎骨・下顎骨の変形量、関節円板の状態、

下顎骨の付け根部分(下顎頭)の位置を観察することで、

上顎に対しての下顎の3次元的なずれの量を調べます。

4:超音波測定機器により、開閉口運動の軌跡の終末位を調べます。

「咀嚼運動時の下顎の終末位」と「開閉口運動時の下顎の終末位」のずれの有無の検査によって、

食事中とそれ以外の時の運動終末位ずれの量を調べます。

5:超音波測定機器により、様々な下顎運動の軌跡を調べます。

開口量、運動軌跡の検査によって、顎関節・咀嚼筋の機能障害の有無・程度を調べます。

顎運動:正常(左) 顎運動:問題がある場合(右)

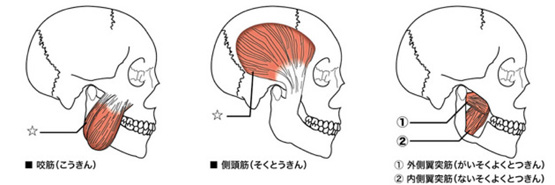

6:顎関節部と、咀嚼筋のトリガーポイントでの痛みの検査をします。

顎関節症の進行度確認と、噛み合わせの問題の有無・程度を確認します。

咀嚼筋のトリガーポイントチェック

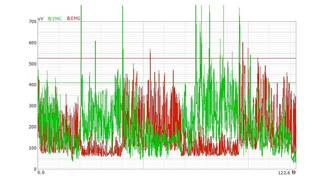

筋電図:左右で交互にガムを噛んでいる状態

7:咬筋の筋電図検査を行います。

左右の咀嚼筋の機能的なバランスを確認します。

8:就寝時のマウスピースをお渡しします。

就寝時の歯軋りによる歯の接触関係を調べます。

9:MRIによって、顎関節部の軟組織(関節円板というコラーゲン状の組織)の検査をします(オプション)。

CTレントゲンに比べて、詳細な関節円板の変形・変位がわかります。

精密検査の結果から、約1~2週間後に、「噛み合わせレポート」を作成します。

お渡しする際に、「検査結果」・「将来的なリスク予想」・「推奨する治療計画のご提案」をお話しさせて頂きます。